理論家⑤としてレビンソンを紹介します。

発達理論

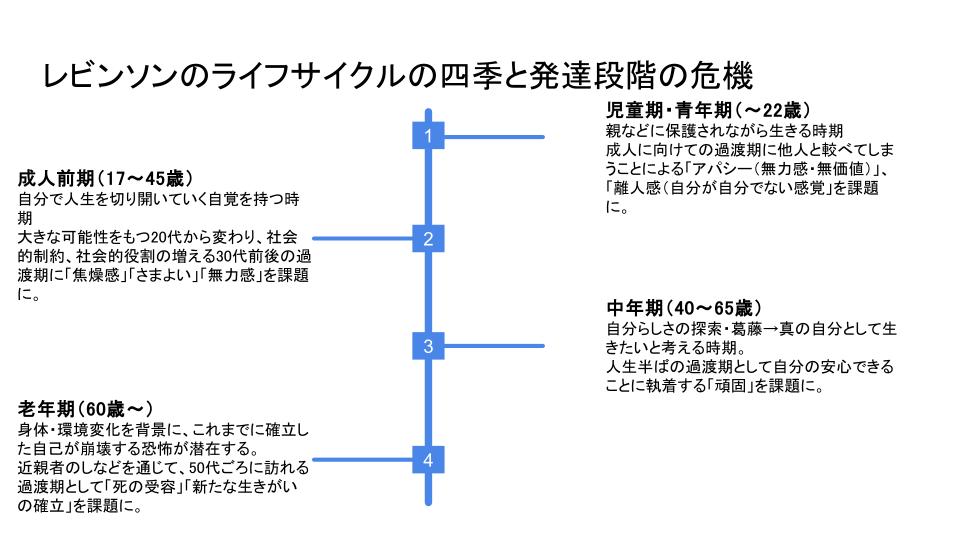

発達段階シリーズもこれで3人目ですかね。段々混じってきそうですが、レビンソンになっての特徴は段階ごとに重なる(オーバーラップする)ところにあります。次の段階に進むに個人差があるということを認めたということです。

また、次の段階に移行するときに「発達段階の危機」に直面するとされ、この危機を乗り越えるためにキャリアコンサルティングの役割が重要だとされます。

特に中年期の危機(中年期差し掛かりの時期~50代ごろまでに訪れる危機)においては「若さと老い」「破壊と創造」「男らしさと女らしさ」「愛着と分離」と4つの葛藤が生じるとされ、特に危機の度合いが大きいとされます。この辺になると現代人である私たちも思い当たるフシがありますね。身体や心の持ちよう、判断など世の中で役に立つ能力を半ば自然に身に着けていた若い世代と較べ、どの能力をとっても衰えを感じ始める時期です。そうでしかない自分とどう向き合うのか、それ次第で老年期をどう健やかに過ごせるのか、大きな分かれ道になることは想像に難くありません。とはいえ人によっては他の発達段階の危機で躓く方もいるでしょうし、その躓きを基に中年期の危機をより軽やかに乗り越える方もいるでしょう。まだキャリアを直線的にとらえる考え方が残っているのかなという感じもします。

なお、男女差があることも認めていますが、男性は職業的ビジョンを持ちやすく女性は夢を持ちにくく、職業的ビジョンと結婚・家庭的ビジョンとに引き裂かれると説きました。当時の世相(女性のビジネスにおける地位)を反映しているのかなと思います。

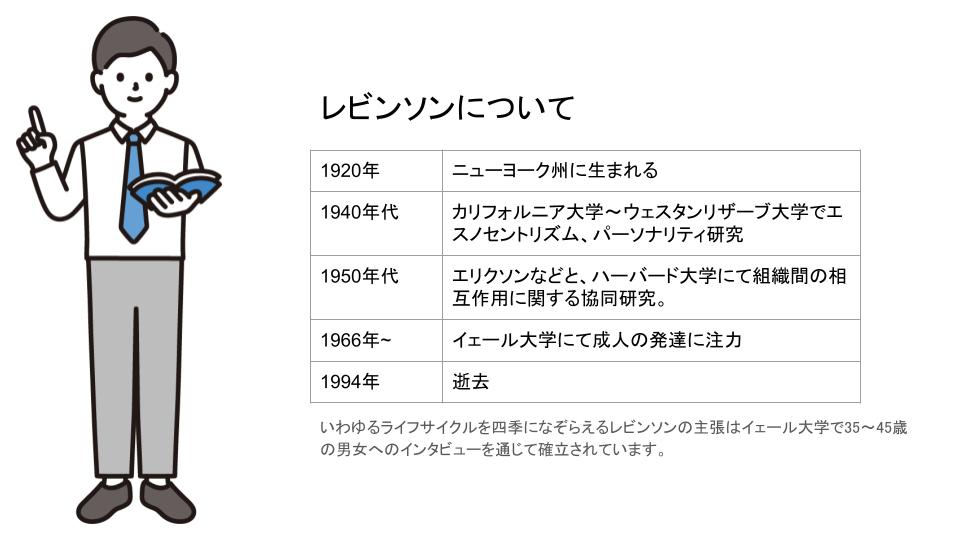

レビンソンの略歴

レビンソンの人生は多くを研究に費やしたようです。年代によって上記の通り研究内容が異なるようですが、世界大戦などを背景に世の中がザワついている時期で研究すべきこと(世の中の関心)も動いたのかなと推察します。

発達理論についてはイエール大学での研究成果で、35~45歳の男女へのインタビューに基づいて確立しています。中年期の危機とほぼもろ被っているのですが、このインタビュー結果から研究成果に結びつけました。

沢山の情報を覚えていこうとする際に、情報を限定して試験に出そうな情報だけに絞って覚えるのが試験勉強です。それで覚えられる人には本サイトは向きません。本サイトでは、キャリアコンサルタント試験で出る可能性のある理論家について、できる限りのエピソードを交えながら立体的に理論家について学ぶことによってエピソード記憶として定着しようという考えで理論家を紹介いたします。主要な理論家に絞って紹介しますので、エピソード薄めの方も頑張って紹介していきます。

キャリアコンサルタント資格を取得して思うのは、あまり理論家に立ち返ることはないものの、自身のコンサルティングスタイルはこれはという理論家の考えが色濃く反映される気がします。資格取得しておしまい、ではなく自分の力・能力にしていきたい方は、このように重層的に理論家への理解を深めても良いのではないでしょうか。

コメント