理論家②としてウイリアムソンを紹介します。

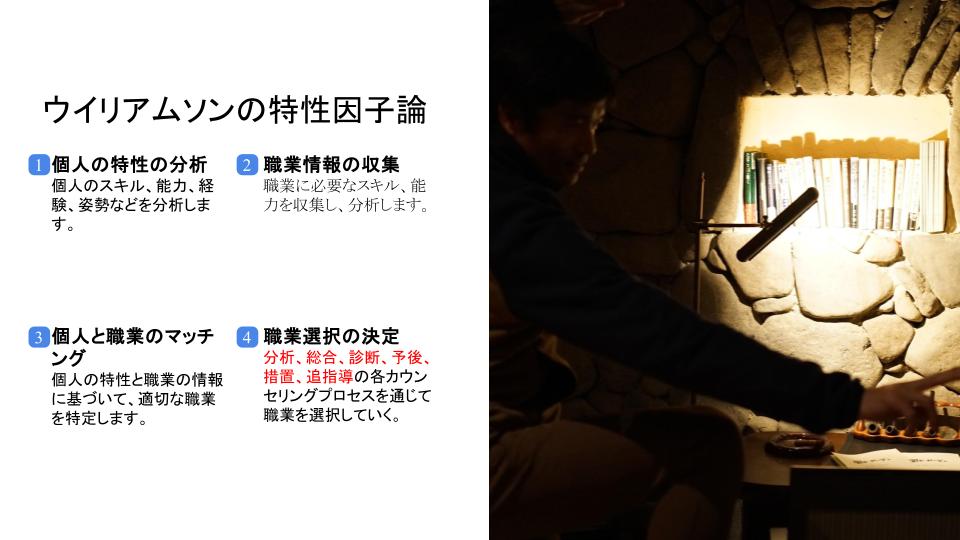

特性因子論

ウイリアムソン、特性因子論でしたね。マッチング理論ともいわれ、相談に来られた方の特性と仕事の因子とのマッチングが良いほど良い職業選択、職業適応をもたらすとされました。

アンマッチがあった場合のギャップ(課題)は「選択しない」「不確かな選択」「賢明でない選択」「興味と適性のずれ」に分類できるとされます。相談者のカウンセリングに当たっては、以下の6つのプロセスを通じてギャップの種類を特定し、これに応じたアプローチが必要と提唱しました。

①分析:心理アセスメント等を使用して相談者の適正、興味、価値観など幅広い情報を把握する。

②総合:把握した情報を比較、検討、要約し、相談者の特性を明らかにしていく。

③診断:相談者の特性から特徴と問題点を抽出し、職業の因子と照らし合わせギャップ(課題)を探る。

④予後:ギャップ(課題)から予想される結果と適応できる可能性とを比較検討し、相談者に示唆する。

⑤措置:現在、将来に適応していくために何をすべきか、相談者と話し合う。

⑥追指導:新たな問題が生じたときに①~⑤のステップに立ち返る。

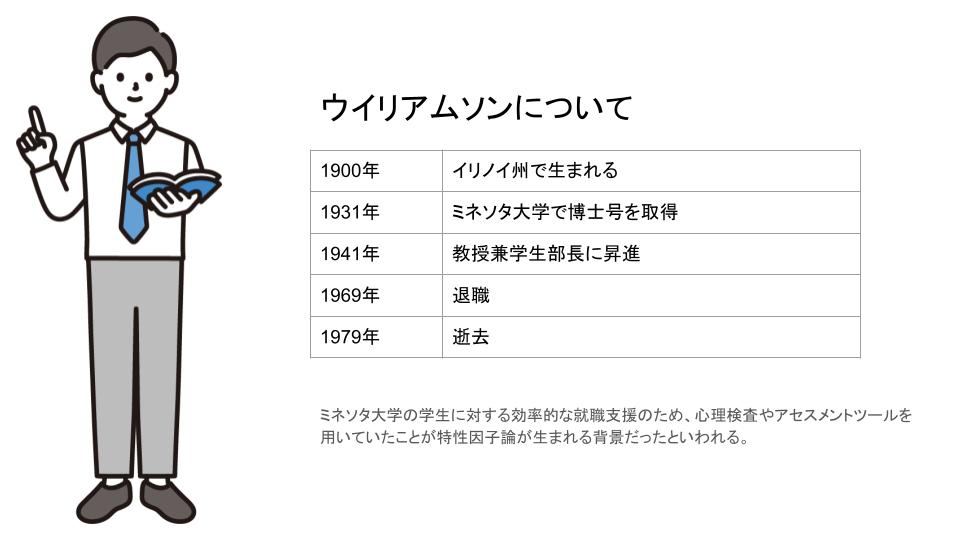

ウイリアムソンの略歴

(1900~1979)まだちゃんとカウントできていないですが、キャリア理論家と言えばアメリカの方が多い気がします。

ウイリアムソンはイリノイの生まれ。後述するロジャースもイリノイの生まれ。私二人の活躍した時代が違うのかと思いましたが、ロジャースも1902年生まれですのでかなり接近していますね。ロジャースはウイリアムソンのカウンセリング手法を指示的カウンセリングだと批判するわけですが、ウイリアムソンの考え方はカウンセリングの初期の考え方でマッチング理論というくらいだから「あなたの能力は今の仕事とはマッチしてませんよ」なんつって言うわけですから自ずと相談者の選択肢はカウンセラーの発言に引っ張られちゃいますよね。だからで現代的なカウンセリングと較べればそりゃそうだよ、と言いたくなります(私は)。それでもウイリアムソンは「効率的な」職業支援に重きを置いていたわけで、ロジャースのように相談者に寄り添う素晴らしいカウンセリングではなくとも、一定程度相談者が納得して今の仕事に集中する(または転身する)ことができるならそれもありなのかなと個人的には思います。

とキャリアコンサルタントとして来談者中心に考えなきゃダメでしょ!と怒られそうですが、世界各地で戦争が起きているこの時代、今よりも混乱の中にあったのかな、そうなると仕事で悩んでいる人は今よりもとんでもなく多かったかもな、とにかく数捌かないと可哀そうな人があふれかえっちゃうとウイリアムソンさん考えたんじゃないかな、なんて考えたりするわけです。勿論どういう時代だったのかという検証は必要ですが、混乱期だったと仮定するとウイリアムソンさんはおかれた環境でどうにかしようとしていた、そんなのカウンセリングじゃないとか必ずしも批判されたものでもないのかなと思ってしまう次第です。

沢山の情報を覚えていこうとする際に、情報を限定して試験に出そうな情報だけに絞って覚えるのが試験勉強です。それで覚えられる人には本サイトは向きません。本サイトでは、キャリアコンサルタント試験で出る可能性のある理論家について、できる限りのエピソードを交えながら立体的に理論家について学ぶことによってエピソード記憶として定着しようという考えで理論家を紹介いたします。主要な理論家に絞って紹介しますので、エピソード薄めの方も頑張って紹介していきます。

キャリアコンサルタント資格を取得して思うのは、あまり理論家に立ち返ることはないものの、自身のコンサルティングスタイルはこれはという理論家の考えが色濃く反映される気がします。資格取得しておしまい、ではなく自分の力・能力にしていきたい方は、このように重層的に理論家への理解を深めても良いのではないでしょうか。

コメント